こんにちは!

投資家everfreeです。

2024年の新NISAで投資を検討されている方が多いかと思います。

今回は、投資未経験者が最初に読むべき資産形成本をご紹介します。

最もおすすめは、「お金の大学」(両@リベ大学長)です。

今回は、その理由を記載します。

最初に結論です。

①学校では学べないお金の知識がバランスよく学べる

②王道の株式投資手法が学べる

これまで投資をしたことがないけど新NISAが少しでも気になる方、投資・貯金する資金がなかなか捻出できないサラリーマンの方、特に参考になる内容ですので、ぜひ一読していただければと。

著者の両さんは、筋肉ライオンのイラストとおり筋トレもしています。

また、趣味の一つでキックボクシングもされているようです。

筋トレもしくは武道が趣味で投資に興味がある方、少しでも親しみを持っていただき、本書がキッカケで投資・資産形成に興味を持っていただければ幸いです。

それでは深堀りします。

これまで読んだ資産形成本

私が投資を始める前~現在まで、読んだ資産形成本を数えてみたら、全22冊ありました。

自己啓発ジャンルは除いています。

2021年夏頃から本腰をいれて投資の勉強を始めたので、期間としては2年3か月です。

投資の世界は奥が深いので、書籍のレベルも様々です。

実は、「お金の大学」は、私が一番最初に手に取って読んだ書籍です。

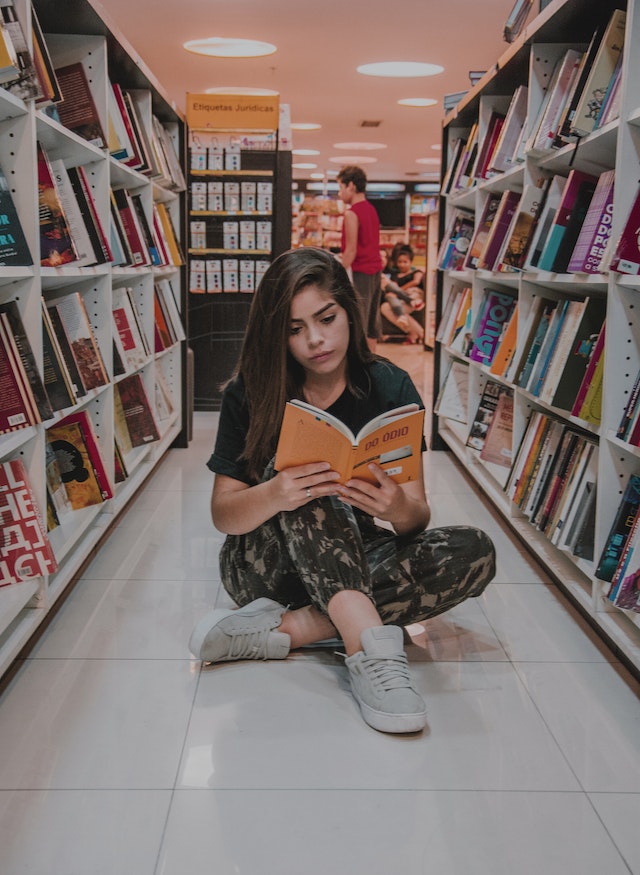

本屋に並んでいて、たまたま立ち読みして読みやすそうに見えたので、購入しました。

振り返ると、最初に本書で勉強できて本当にラッキーだったと考えています。

後に読んだ本でも良書はありますが、初心者には最適な本です。

もちろん、初心者だけでなく経験者も参考になります。

私は、2年以上経過した今でも見返すことがあります。

次から、投資未経験者が最初に読むべき理由を記載します。

①学校では学べないお金の知識がバランスよく学べる

本書で記載されているお金の知識は、大きく5つのカテゴリーです。

・貯める力

・稼ぐ力

・増やす力

・守る力

・使う力

これらの力・知識の大半は学校で学ぶことができません。

少なくとも私にとっては、初めて触れる知識が大半でした。

これらを学校で教えない理由は、資本主義には「不都合な事実」のためです。

難しい話ではないです。一般消費者にお金をジャンジャン使ってもらった方が企業は儲かり、結果的に景気はよくなり、税金が徴収できる国家も潤います。

お金に関する知識を持った人が増えると、このサイクルが鈍化する方向なので、義務教育で教えるべきでない内容、つまり「不都合な事実」となります。

保険で例を挙げます。

日本の健康保険で「高額療養費制度」があります。

仮に、大きな病気・ケガをして、1カ月の手術費・入院日が100万円かかったとします。

退院時に窓口で支払うお金は、3割で計算すると30万円ですが、実際はそうではなく、本制度のおかげで10万円程度です。

私は本書を読むまで、この知識は全く知りませんでした。

数十万~百万円の医療費がかかった場合のカバーをするために「民間保険」に入っていると認識していました。

本書のおかげで、日本国家による健康保険は世界的に見ても優秀で、ある程度の資産があれば、民間保険は不要と考えるようになりました。

さて、このような制度を学校教育の場で教えると、どうなるでしょうか。

民間保険加入者が減り、保険会社の経営に影響が出ることが容易に想像できます。

あくまで一例ですが、このように学校では学べない知識を上述の5つのカテゴリーでバランスよく学ぶことで、金融リテラシー(お金に関する知識・判断力)が確実に上がります。

②王道の株式投資手法が学べる

本書の投資スタイルとして、最も推されているのが、以下3点です。

・インデックスによる分散投資

・長期投資

・ドルコスト平均法による積立て投資

また、これらを具体的に満たすおすすめの投資信託商品の紹介もあります。

インデックスとは簡単に言うと「指数」のことで、数百~数千の企業の株式を少しずつ集めて1つのパックにいれてあるイメージです。

本書には、高配当株投資の掲載もありますが、初心者にはややハードルが高いと考えています。

まずは、少額でもいいので、NISA枠でインデックスの投資信託を積み立てて、投資に慣れるところからと思います。

まとめ

今回は、投資未経験者が最初に読むべき資産形成本で、最もおすすめの「お金の大学」について記載しました。

おすすめの理由は、

①学校では学べないお金の知識がバランスよく学べる

②王道の株式投資手法が学べる

他にも学べることはありますが、特に、投資未経験者の方に有益な内容をピックアップしました。

投資に関する勉強だけをして、来年から始まる新NISAで投資を始めようと考えている方もいるかもしれません。

始める前でも後でもいいので、本書に記載のお金の知識もバランスよく学びましょう。

理由は、その方が投資が長続きするからです。

NISA対象の商品と言っても、あくまで投資商品のため、貯金とちがって元本保証がないリスク資産です。

リスク資産を扱うには、資産状況、収入・支出のバランス、これらの管理が必須です。

本書でバランスよくお金の知識を学ぶことで、リスク資産を長期に扱えるようになる可能性が大きく上がると考えています。

長期継続することて、自分の資産が成長していく過程は、武道・筋トレでレベルアップしていくことに共通しています。

今回は以上です。

最後になりますが、投資は自己責任であることをお忘れなく!

コメント